Reben

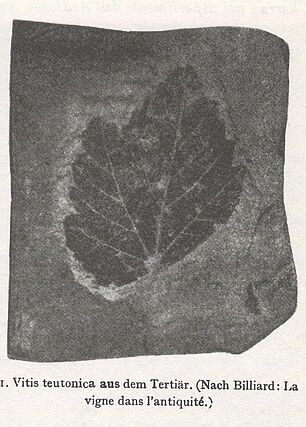

Während langer Zeit glaubte man, dass unsere heutigen Weinsorten aus Mesopotamien kamen, da dort zahlreiche Reben gefunden wurden. Heute jedoch sind die Experten vielmehr der Meinung, dass auch einige der Sorten ihren Ursprung bei uns in Mitteleuropa haben, wie zum Beispiel die Sorte Pinot Noir im heutigen Burgund. Ausgrabungen aus der Steinzeit (von 9000-4000 v. Chr.) zeigen, dass die Weinrebe in Mitteleuropa wieder heimisch war. In der Schweiz fand man am Ufer des Neuenburger Sees und im Wallis Kerne aus Weintrauben, die auf etwa 4000 v. Chr. datiert wurden. Vorfahr oder der Ursprung der Weinrebe ist höchstwahrscheinlich die zweihäusige Art Vitis sylvestris. Gemäss der gängigsten Theorie war die Weinrebe bereits vor 2000 v. Chr. in Ägypten verbreitet. Es waren die Ägypter, die den Griechen den Weinbau beibrachten. Die Griechen vermittelten ihr Wissen anschliessend den Römern. Die Weinrebe wuchs bereits 600 v. Chr. entlang von mediterranen Flüssen. In der Schweiz lassen sich die ersten Hinweise auf Weinbau vor 515 Jahren im Wallis und vor 765 Jahren in der Region um Chur finden. Im Mittelalter spielte die Kirche eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung des Weinanbaus und der Weinherstellung. Auch der Weinexport begann in dieser Zeit.

Weinbau in der Schweiz

Die Weinbaugebiete der Schweiz erstrecken sich über eine Fläche von insgesamt 150 km2 und konzentrieren sich hauptsächlich auf den Westen und den Süden des Landes, in den Kantonen Genf, Neuenburg, Tessin, Wallis und Waadt. Auf ungefähr 78 % der Weinbaufläche werden die Rebsorten Chasselas, Gamay, Merlot und Burgunder angebaut. Der Rest ist von gut zehn weiteren einheimischen und eingeführten Rebsorten bedeckt. Hinzu kommen Hybriden, einige Dutzend amerikanische Unterlagssorten, die zur Bekämpfung der Reblaus eingesetzt werden, und Wilder Wein. Fast die gesamte Herstellungsmenge wird innerhalb der Schweiz konsumiert, nur 1-2 % werden exportiert.

Abstammung der Rebsorten

Die klassische Rebsortenkunde basiert auf morphologischen Merkmalen, um eine Rebsorte zu identifizieren. Da jedoch die Rebsorten sehr nah miteinander verwandt sind oder Krankheiten die Blätter verformen können, erweist sich eine morphologische Sortenbeschreibung als schwierig und fehleranfällig. In solchen Fällen erweist sich eine genetische Untersuchung als wirksam, um die klassische Rebsortenkunde zu ergänzen oder zu korrigieren. Seit einigen Jahren liefern DNA-Analysen genaue Antworten über die Rebsorten und ihre Abstammung; dank dieser Technologie konnte durch José Voillamoz von der Universität Neuenburg auch eine direkte Abstammung des Humagne Rouge vom Walliser Cornalin nachgewiesen werden. Dieses Werkzeug ist ausserdem beim Nachweis von Herkunftsangaben oder Duplikaten in Erhaltungssammlungen sehr wertvoll.

Wilder Wein

Wilder Wein oder auch Vitis sylvestris C.C. Gmel. ist eine wärmeliebende Liane, die – gemäss der Roten Liste 2002 – in der Schweiz beinahe ausgestorben ist. Ihre Verbreitung beschränkt sich heute auf das Südtessin und das untere Rhônetal bis in die Umgebung von Martigny. Ein Aktionsplan der «coordination régionale pour la protection de la flore» zum Schutz der Flora soll ihr Vorkommen innerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebiets stärken.

Erhaltung alter Rebsorten

Die alten Rebsorten sind besonders für Züchter interessant, da sich diese über lange Zeit an lokale Klima- und Umweltbedingungen angepasst haben. Falscher Mehltau, die Reblaus oder Anforderungen an die Ertragsleistung durch Unterlagssorten haben die alten Sorten stark unter Druck gesetzt. Durch den Beitritt der Schweiz zum Biodiversitätsabkommen verpflichtet sie sich, das Überleben alter Rebsorten durch Nationale Aktionsprogramme (NAP) sicherzustellen. Während den ersten Jahren der NAP wurden Projekte zur Inventarisierung ins Leben gerufen, um eine Bestandsaufnahme der zahlreichen Rebsorten in der Schweiz zu ermöglichen. Diese Sorten wurden hinsichtlich der Schutzkriterien untersucht und diejenigen davon, welche in der Schweiz erhalten werden sollen, wurden auf die Positivliste der Weinreben gesetzt. Diese Liste umfasst momentan 141 Rebsorten.

Von 2003 bis 2013 hat das Weinrebeninventar in der Ostschweiz stattgefunden. 900 Weinproben wurden in dieser Zeit von internationalen Experten beurteilt. Es wurden dabei auch wertvolle Funde, wie die Wiederentdeckung von als verschollen gegoltenen Sorten, gemacht; hierzu zählen z.B. die Blaue Seidentraube, der Muskat bleu und der Heunisch, eine antiken Rebsorte, die im Mittelalter von grosser Bedeutung war und die der Ursprung von über 100 verschiedenen Rebsorten (z.B. Riesling, Chardonnay) ist. Die wiederentdeckten Sorten wurden daraufhin in einer Einführungssammlung in Frümsen (SG) ausgepflanzt, um später festzulegen, welche davon in der Schweiz langfristig bewahrt werden sollen.

In Pully befindet sich die nationale Rebensammlung der Schweiz, die vom Weinbau-Forschungszentrum von Agroscope unterhalten wird. Mit mehr als 600 Herkünften verschiedener Rebsorten und amerikanischer Pflanzen mit Schweizer Ursprung die für bodenklimatische Forschungen im Alpenbogen von Interesse sind, ist die Sammlung von Agroscope-Pully die bedeutendste des Landes. Diese für die Schweiz äusserst wichtige Sammlung dient als Referenz bei der Sortenbestimmung zur nationalen Erhaltung weinbaulicher Vielfalt im Rahmen des nationalen Aktionsprogramms (NAP) und als Grundlage für die Klon- und Sortenwahl sowie für die phänologischen Beobachtungen im Rahmen der Klimaentwicklung.